【レポ】能登復興支援ツアーに参加してきました

2025.07.22

※本記事には現地で撮影した地震の被害のわかる写真を掲載しております。抵抗のある方は閲覧をお控えください。

2024年1月1日にM7.6の大地震に襲われた能登地方の現状をみることができるということで、7月頭に復興支援ツアーに参加させていただきました。

昨年プライベートの旅行で熊本へ訪れた際にも、熊本城などに震災の被害をみることは出来たのですが、今回の見学はより生々しい被害を知ることができました。

今回のツアーは現地のツアーガイドさんのご案内のもと、能登半島の最先端の部分である珠洲市の沿岸部を中心に見学させていただきました。

能登地方について

能登地方は、今回訪れた珠洲市や朝市で有名な輪島市を含む4市5町で構成される地域で、2023年10月時点で、人口は17万人弱という規模です。

今回訪れた珠洲市は、人口およそ1万2000人ほどとそれほど大きな市ではないですが、珠洲焼や珪藻土、塩などが特産の自然豊かな町という印象です。

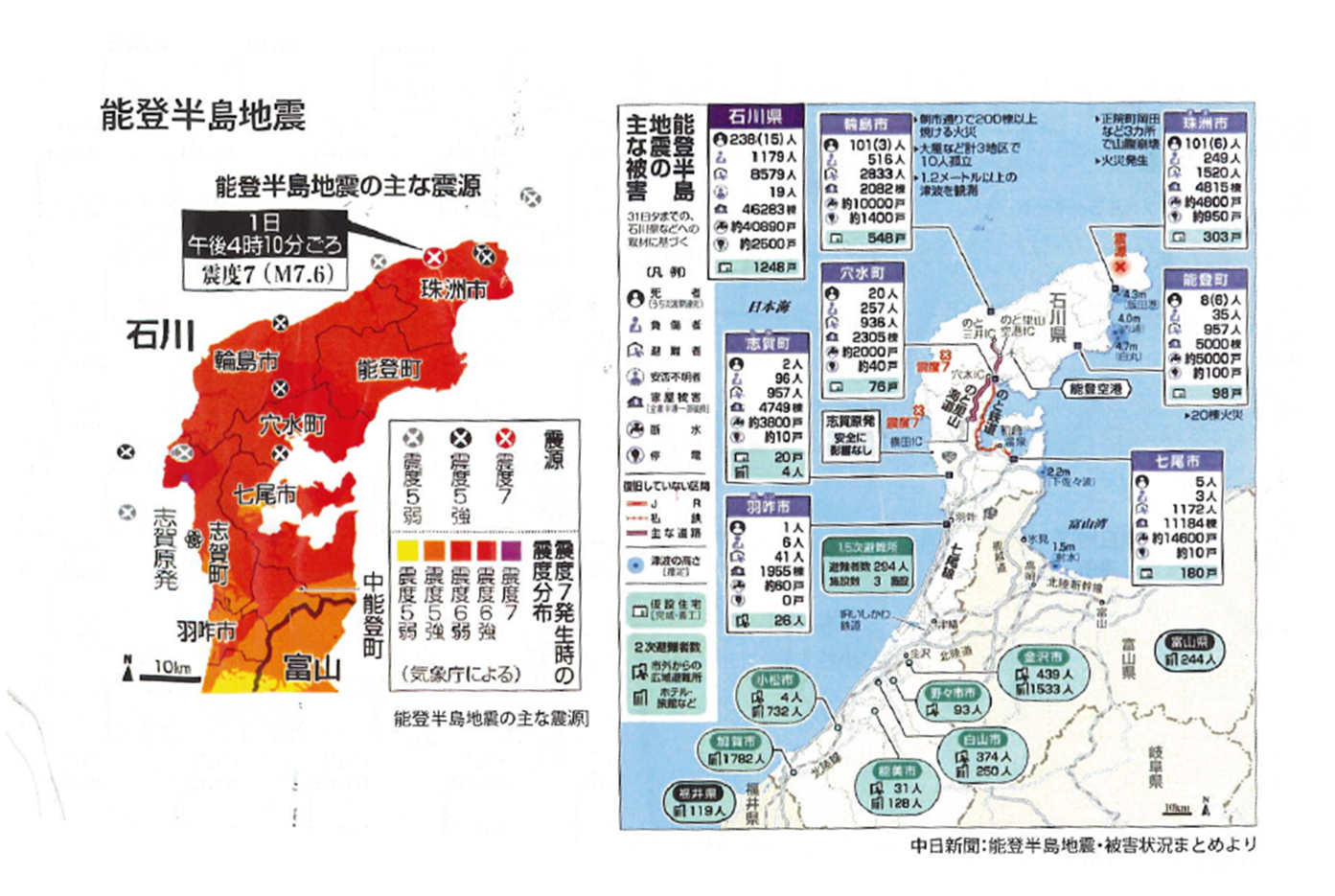

震災の概要

昨年起きた能登半島地震の概要は以下の通りです。

| 地震規模 | M7.6 |

| 最大震度 | 震度7 |

| 死者数 | 238人 |

| 避難者数 | 8579人 |

| 家屋被害(全壊・半壊・一部破損) | 46283棟 |

このうち、より震源に近い珠洲市と輪島市だけで死者数が202人となっており、いかに被害が大きかったのかがうかがえます。

また、死者238人のうち、15人が「災害関連死」と認定されています。

災害関連死とは、震災による直接の被害ではなく、避難生活のストレスや環境の変化、持病の悪化などで亡くなることを指します。

災害そのものは短時間の出来事かもしれませんが、その後何年も続く避難生活や復興活動へのストレスは経験した方でないと計り知れないと感じます。

また、建築業を営む立場からすると、やはり家屋被害も気になります。

被害の大きい珠洲市や輪島市などは、昔ながらの建物が建ち並ぶ町が多く、平時は情緒のあるまちなみで素敵なのですが、いざ今回のような規模の地震が起きてしまったら、到底耐えきれない建物ばかりだということです。

現地の様子

実際に現地に行き感じたことを写真と共にご紹介します。

・見附島(軍艦島)

震災前の見附島(ネットから)

軍艦のような形をしていることから軍艦島とも呼ばれるこの見附島は、対岸が海水浴場になっていたり縁結びの鐘が設置されていたりと、観光名所として人気でした。

震災後の見附島

震災後は、島の先端から崩れ落ちて軍艦の姿は見る影もなくなっています。

・妙厳寺

震災前の妙厳寺(ストリートビューより)

見附島の海岸から800mほど北西に行ったところにあるお寺です。大きく立派なお寺でしたが、一階部分の柱が折れたのか、屋根がそのまま落ちてきています。

震災後の妙厳寺

また、そばには鉄筋コンクリート造の社務所もありましたが、一見まだ使えそうに見えても中をみるとかなり傷みがあるそうで、解体が予定されているとのことです。

・往還寺

震災前の往還寺(ストリートビューから)

妙厳寺の目の前に建っていた往還寺ですが、現在は更地になっていて、そこから数十mいったところに小さなプレハブ小屋を建てて、現在はそこに移っています。

元々往還寺が建っていた土地(1枚目)と現在の往還寺(2枚目)

・町の様子

珠洲市の町並み(バスの中から撮影)

私が訪れた被害のあった町は、基本的に更地でぽつぽつと家が建っているような感じでした。

実際に現地を見た際には、もともとどんな町なのか知らなかったので、正直あまり実感がわきませんでしたが、後日GoogleMapのストリートビューで震災前の町並みを見てみると、更地だったところ一面に住宅が建ち並んでいて驚きました。

上の写真と同じ場所の震災前の写真(ストリートビューから)

自分たちが見てきたあの町に、これほど多くの家が建っていて暮らしが営まれていたなんて、到底考えられないような状態でした。

すこし移動すると被害の少なかった町へ出るのですが、そこでも壁や屋根にブルーシートがかけられている建物が多く、解体するほどではないにしても、建物への被害は多くの建物へ及んでいることがわかりました。

また、震災で亡くなられた方のご遺族とみられる方たちがちょうど現地に来られていて、お祈りをあげられていました。震災から1年半、まだまだ復興には程遠い現状がありました。

・ごみの仮置き場

ツアーの最後には、今回の震災で出たがれきや木くずなどのごみを集積する仮置き場に行きました。

粉塵がすごいとのことで、バスの中からの見学となりましたが、1年半経った現在でもまだこれだけのごみが出ているのかと衝撃を受けました。

76,290㎡の広大な敷地一杯にごみが積み上げられていて、それを運ぶトラックがひっきりなしに出入りしていました。

この7月で珠洲市の解体申し込みが締め切られるといわれていたので、解体現場数の大方の目星はつくのでしょうが、まだまだこの仮置き場には多くのごみが運ばれる見込みです。

・仮設住宅

トレーラーハウスタイプの仮設住宅(ネットから)

今回の見学で、震災の被害の他に見ることができたものとして、仮設住宅がありました。

震災後、自分の家に住めなくなった人たちの住居として用意される仮設住宅ですが、一般に想像されるプレハブタイプの他に、木造の高性能なタイプとトレーラーハウスを利用したタイプのものがありました。

見た感じで一番多かったのはやはりプレハブタイプで、学校の校庭等広い敷地に隙間なく並んで設置されていました。

校庭に建てられたプレハブの仮設住宅

ガイドさんは木造タイプに住まれていたのですが、元々古民家を改装して住んでいたこともあり、震災前よりも住宅の質は良いと笑いながらおっしゃっていました。

木造タイプの仮設住宅

何万人という方の住居を迅速に用意しないといけない状況で、その質にまでこだわっていられないという現実がある中で、実際にこうして暮らしやすい仮設住宅が存在するのは、心強いことなのではないかと感じました。

まとめ

今回ツアーに参加して2つのことを知りました。

1つは、大きな災害に対面したときには日々の備えはあまり役立たない可能性があるという現実です。

何度も大きな災害を経験してきた日本において、人々の防災の意識は確実に以前より高まっているように感じます。もしもの時のために、防災バッグや避難のための靴や服を用意しておいたり、避難所への道を確認しておくことの重要性も広く周知されています。

そのような中で、今回ガイドをしてくださった方の実体験として、震災により家屋が倒壊し、用意していた避難用のバッグや靴が手に取れず、結局着の身着のままスリッパで外に出て避難されたそうです。

また、あちこちで倒壊した家屋が道をふさぎ、車はおろか徒歩でも思うように移動できず、事前に確認した避難ルートは全く通れなかったとのお話もありました。

いざという時の備えを日頃からしておくことは当然必要なことなのですが、その備えすらも平然と上回ってくる災害の被害の大きさに、大きな恐怖を感じました。

もう1つは、建物の耐震性の重要性です。

今回訪れた場所は古い町並みの残るところで、必然的に建物も古いものが多い地域でした。1981年以降の新耐震基準の建物も割合として少ないような地域で、これだけ大きな地震が来ればその倒壊は避けられないことは言ってしまえば当たり前のことなのですが、問題は倒壊した後にありました。

現在の家づくりと比べて、自動車の普及が進んでいなかった当時の家づくりは、駐車場を取らず道路面いっぱいまで家をせり出して建築されているものが多いので、倒壊した後、道路にがれきや木片が大きく散らばります。そうなると避難はもちろんその後の復旧活動の支障にもなります。

建物の耐震性はそこに住む人々の命を守るだけでなく、周りの人々や地域のためにもなるということは自分の中で新たな視点でした。

新築住宅は現在法基準以上の性能を持たせることも多く比較的安心なのですが、問題なのはいわゆる古家です。

弊社も古家の活用に力を入れており、既に何軒も住宅や飲食店などとして再生していますが、古家の耐震改修は主に費用の面でなかなか難しく、大体は「大きな地震が来たら倒れてしまいますよ」と半ばあきらめのようなお話をしてきました。

これまでは、古い建物だし仕方ないしお客さんもそれで納得してくれているのでいいのかなと考えていたのですが、今回の被害をみるとそういっていてはいけないような気がしました。

もちろん、現実的に新築と同じような耐震性は現状では難しいと思いますが、何か少しでも耐震性の向上や災害時の安全確保に役立つような方法を常に探していきたいと思っています。

森安勇介